【プレスリリース】クロスユー、アフリカ諸国と宇宙分野におけるパートナーシップを締結~日本とアフリカ諸国による宇宙ビジネス共創に向けて本格始動~

一般社団法人クロスユー(東京都中央区、理事長 中須賀 真一 東京大学大学院工学系研究科 教授/以下、クロスユー)は、2025年8月20日、アフリカ開発会議(TICAD9)にて、ガーナ共和国科学・環境・技術省、駐日エチオピア連邦民主共和国大使館、駐日スーダン共和国大使館、ジンバブエ国家地理空間・宇宙機関、コートジボワールのフェリックス・ウフェ=ボワニ国立理工学院と宇宙産業領域におけるソリューション共創のためのパートナーシップ(以下、MOU)を締結しました。

アフリカ諸国では、食料不安や気候変動、インフラ不足、災害対策といった重大な社会課題に対し、宇宙技術の活用が期待されています。しかし、多くの国では人材やインフラ、制度の整備が進んでおらず、宇宙技術を利用するノウハウも不足しているため、技術提供だけでは根本的な解決が難しい状況です。

そこで、本MOUでは、クロスユーとアフリカ諸国の政府機関や産業界、学術機関など多様なステークホルダーとの連携を通じ、人材育成から産業育成、制度設計、事業連携まで一体的に推進する持続可能なパートナーシップの構築を共に目指すことを締結しました。TICAD9を契機に、日本の宇宙技術を活用し、アフリカの社会課題解決に貢献する共創プロジェクトを本格始動します。

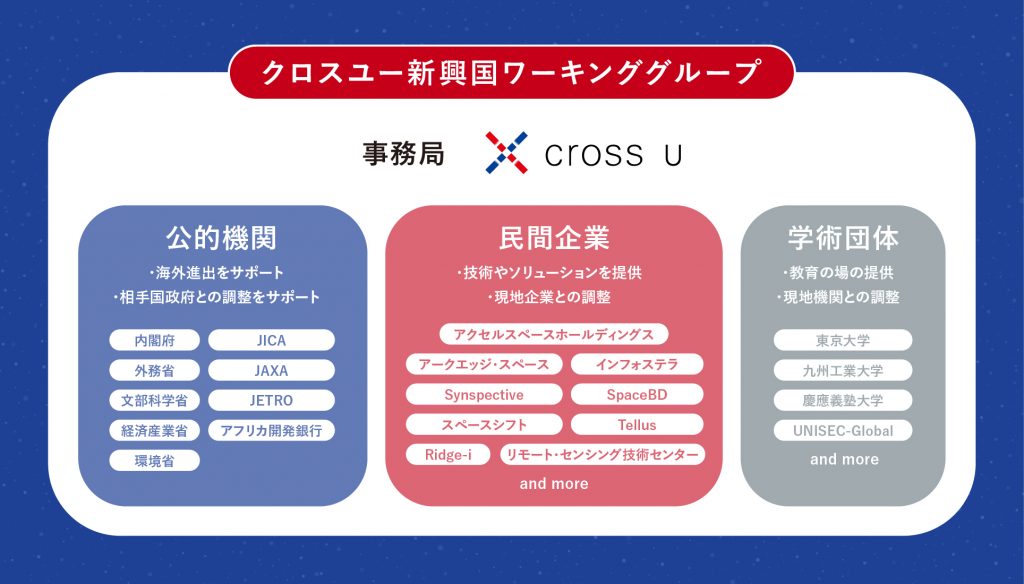

クロスユーは、「クロスユー新興国ワーキンググループ(以下、WG)」の活動を加速し、本取り組みを推進します。本WGは、宇宙ビジネスに取り組む民間企業や学術団体、内閣府、外務省、文部科学省、経済産業省、JICA、JAXA、JETROなどの公的機関を含む20を超える機関・団体の関係者によって構成され、アフリカ諸国との協力に関する意見交換を行っています。クロスユーは本WGを基軸として、従来のように製品や技術を提供するだけではなく、相手国のニーズに基づいて支援内容を個々に組み立てていく共創型の支援を通じ、日本とアフリカ諸国の持続可能な共創関係の構築を目指します。

本締結について、クロスユー理事長の中須賀真一は、 「宇宙の技術シーズがあっても国内だけでは宇宙産業がスケールしにくい日本と、様々なインフラが発展途上のため宇宙利用の可能性の宝庫であるアフリカの連携は双方にとって大きなメリットがある。」と述べています。クロスユーは日本とアフリカ諸国の共創関係を築くハブとして、今後も多様な関係機関との連携を強化し、産業発展に貢献してまいります。

<クロスユー新興国ワーキンググループの構成と役割>

【概要】

本WGは、2024年11月に日本とアフリカ諸国の宇宙ビジネス共創を目的に、クロスユーがハブとなって設立をした民間企業・学術団体・公的機関など20団体以上の関係者が参加するワーキンググループです。技術開発・人材育成・制度設計を含めた包括的な協力体制の中で、アフリカ諸国それぞれの主体性を活かした共創内容を構築し、意見交換を行っています。

【構成】

本WGは、以下2つの分科会で具体的なプロジェクト創出に取り組んでいます。

(1)地球観測データ分科会

・検討内容:衛星データを活用した主に農業・災害・環境分野のソリューションを検討

(2)衛星開発製造分科会

・検討内容:衛星やIoT技術など、現地の環境条件に応じた衛星の開発・整備を模索

【役割】

各国のニーズに基づき、農業、災害対応、気候変動など、アフリカ諸国の地域社会に深く影響を与える課題に対し、地球観測データやIoT技術、人材育成プログラムを統合した官民共創型ソリューションを設計・実証し、日本とアフリカ諸国の新たな協力モデルを構築します。

【分科会リーダーコメント】

・地球観測データ分科会 リーダー

株式会社アクセルスペースホールディングス

代表取締役 中村 友哉氏

「成長著しいアフリカ諸国では今後、衛星データの活用が急速に進むことが想定されます。我々は現地の官民パートナーと共に、日本がこれまで蓄積してきた技術やノウハウを活かして各国の社会課題解決に向けたソリューション開発に取り組み、アフリカにおける衛星データ活用基盤の構築に長期的に貢献していきます。」

・衛星開発製造分科会 リーダー

株式会社アークエッジ・スペース

代表取締役 CEO 福代 孝良氏

「衛星による地球観測や通信によって、気候変動・災害対策・インフラ整備など、アフリカが直面する社会課題の解決に貢献することが期待されています。これらはアフリカのパートナーと共同で一体となって取り組むことで初めて実現されます。今後も本WGの枠組みを通じ、対話と協働を重ねてまいります。今回の取り組みが日本とアフリカの宇宙協力の礎となることを心から期待しています。」